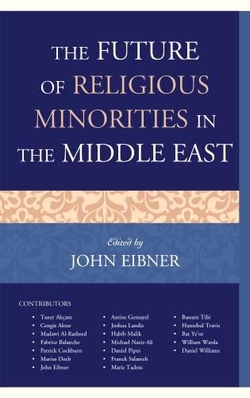

الكتاب من تحرير جون إيبنر

لانهام، ولاية ماريلاند: رومان وليتلفيلد، 2018، صفحات 13-20.

للحصول على تفاصيل حول الكتاب وطلبه من الناشر، انقر هنا.

لطلبه من Amazon.com، انقر هنا.

نسخة معدلة ومُحدَّثة من خطاب أُلقي أمام منظمة التضامن المسيحي الدولي في زيوريخ بسويسرا، في 7 مارس 2012.

مساهمات أخرى من: تانر أككام وسينجيز أكتر ومضاوي الرشيد وفابريس بالانش وباتريك كوكبرن وماريوس ديب وجون إيبنر وأمين الجميل وجوشوا لانديس وحبيب مالك ومايكل نذير علي وفرانك سلامة وماريز تادرس وبسام الطيبي وهانيبال ترافيس وبات يئور و وليام وردة ودانيال ويليامز.

لعرض أحاديثهم، انقر هنا.

تطوَّرت نزعة جديدة من الفكر في المعتقدات السُنية الإسلامية: التطهير العرقي. إنها ليست الإبادة الجماعية، ولكنها تنطوي على طرد السكان من غير السُنة. ويعني انتشار هذه الفكرة أن الأقليات غير المسلمة لديها مستقبل قاتم في البلدان ذات الأغلبية المسلمة؛ وبعضها قد لا يكون له مستقبل هناك على الإطلاق.

وسوف أتتبع أصول التطهير العرقي في الشرق الأوسط وأشير إلى تأثيره على المسيحيين بشكلٍ خاص مع النظر إلى الاستجابات تجاهه.

يُصنف المسلمون غير المسلمين في فئتين: الموحِدون المعترف بهم من قبل الإسلام الذين يتمسكون بالإيمان السليم (ومعظمهم من اليهود والمسيحيين) والمشركون (وخاصة الهندوس) وهم غير معترف بهم. الفئة الأولى، وهي ما نتناوله هنا، وتعرف باسم "أهل الكتاب".

كان المسلمون متسامحين نسبياً مع أهل الكتاب، ولكن فقط إذا قبلوا أن يصبحوا من أهل الذمة (الأشخاص المحميين) الذين اعترفوا بحكم المسلمين وتفوق الإسلام؛ وبعبارة أخرى، إذا قبلوا مرتبةً أدنى. وكان عليهم دفع ضرائب خاصة (تُسمى الجزية) ولا يمكنهم الخدمة في الجيش أو الشرطة، أو ممارسة السلطة على المسلمين بشكل عام. وعززت قوانين النفقات التكميلية الفكرة؛ فيجب على المسيحي أو اليهودي المشي أو الركوب على بغل وليس على حصان، وينبغي عليه أن لا يتخطى مُسلماً عند سيره في الشارع. (بالطبع اختلفت الممارسة الفعلية لذلك من بلد إلى آخر ومن عصر لآخر).

وجعلت المكانة الممنوحة للأقليات الدينية الدول التي يحكمها المسلمون على عكس المسيحية القديمة. تمتَّع المسيحيون تحت حكم المسلمين بظروف أفضل من تلك التي حظى بها المسلمون تحت حكم المسيحيين؛ وفي عام 1200 أو نحو ذلك، كان المرء يفضل أن يكون مسيحياً يعيش في أسبانيا المسلمة بدلاً من أن يكون مسلماً يعيش في أسبانيا المسيحية. وبالمثل بالنسبة لليهود: ويلاحظ مارك كوهين أن "اليهود في ظل الإسلام، وخاصة خلال القرون التكوينية والكلاسيكية (حتى القرن الثالث عشر)، واجهوا اضطهاداً أقل بكثير مما واجهه اليهود في ظل المسيحية".

ولكن يجب أن لا نلطف من وضع أهل الذمة. نعم، فقد تمتعوا بدرجة من التسامح والتعايش والاحترام - ولكن بُني ذلك على افتراض تفوق المسلمين وتدني مرتبة غير المسلمين. كما أن المسلمين ربما يسيئون استخدامها إذا ما خضع الأمر لأهوائهم. ولن يقبل أي مواطن في العصر الحديث حالة العجز التي رافقت العيش كفرد من أهل الذمة.

والواقع أن وضع أهل الذمة انهار في العصر الحديث، أي بعد عام 1800، حيث طغت القوى الأوروبية (البريطانية والفرنسية والهولندية والإسبانية والإيطالية والروسية وغيرها) على العالم الإسلامي بأسره. حتى تلك البلدان القليلة - اليمن والسعودية وتركيا وإيران - التي هربت من السيطرة الأوروبية المباشرة قد شعرت بغلبة أوروبا.

قلب الاستعماريون المسيحيون وضع أهل الذمة رأساً على عقب، لصالح المسيحيين واليهود، حيث أبدى كلاهما استعداداً أكبر لقبول الحكام الجدد، وتعلموا لغاتهم ومهاراتهم، وعملوا لديهم، وقاموا بدور الوسطاء بينهم وبين السكان من الأغلبية المسلمة. وبطبيعة الحال، استاء سكان الأغلبية المسلمة من هذه المكانة القوية للمسيحيين واليهود.

عندما وصل الحكم الأوروبي إلى نهايته الحتمية، ومع عودة المسلمين إلى السلطة أعادوا الأقليات مرةً أخرى إلي مكانهم- وأسوأ من ذلك، لأن مكانة أهل الذمة كانت قد انتُبذت ولم يتم إعادة العمل بها. وفي ظل حالة عدم اليقين من أنفسهم، نظر الحكام الجدد عامةً بطريقة غامضة لأهل الكتاب، غاضبين من خدمتهم للمستعمرين ومُشككين في صلاتهم المستمرة بأوروبا (وبالنسبة لليهود أنهم مواطنون جدد لإسرائيل).

يمكن للمرء أن يقول أن وضع أهل الذمة من الدرجة الثانية أصبح الآن من الدرجة الثالثة أو الرابعة في مرحلة ما بعد أهل الذمة. وشهد تفكك الإمبراطورية العثمانية المزيد من الاضطهاد للمسيحيين واليهود أكثر من أي وقت مضى، بدءاً من الأرمن في تركيا في العقد الأول من القرن العشرين وبلغ ذروته مع الصدمات الأخيرة للمسيحيين في العراق وسوريا.

.

كما يقول التعبير الدارج "أولا اليهود ثم المسيحيين". والآن جاء دور المسيحيين. فالمسيحيين الآن يعيدون إلى الأذهان الخروج اليهودي. حيث كان يشكل المسيحيون من عام 1500 إلى 1900، نسبة 15 في المئة من سكان الشرق الأوسط، وفقاً لديفيد باريت وتود جونسون. وفي عام 1910، انخفض العدد إلى 13.6 في المئة، وفقاً لما ذكره تود جونسون وجينا زورلو وفي عام 2010، تقلص المسيحيون إلى نسبة ضئيلة بلغت 4.2 في المائة، أو أقل من الثلث مقارنةً بأعدادهم الكبيرة قبل قرن من الزمان. وبطبيعة الحال، يستمر الاتجاه التنازلي بشدة.

وكما يقول الصحفي لي سميث: "لم يكن سهلاً أن تكون مسيحياً في الشرق الأوسط، إلا أن موجة الانتفاضات التي اجتاحت المنطقة خلال العام الماضي جعلت الوضع للأقلية المسيحية في المنطقة لا يطاق تقريبا". [2]، لدينا أمثلة تنذر بالخطر، ولا مثيل لها في التاريخ الطويل للعلاقات الإسلامية المسيحية. إليك بعض منهم (بفضل ريمون إبراهيم):

- في نيجيريا، قتلت جماعة بوكو حرام الإسلاموية في عام 2011 ما لا يقل عن 510 شخصاً، معظمهم من المسيحيين، وأحرقت أو دمرت أكثر من 350 كنيسة في عشر ولايات شمالية.

- في أوغندا عشية عيد الميلاد عام 2011، ألقى المسلمون الحمض على راعي كنيسة، مما أصابه بحروق شديدة.

- في إيران، داهمت قوات الأمن كنيسةً تحتفل بعيد الميلاد، وتم اعتقال واستجواب جميع الحاضرين، بمن فيهم أطفال مدارس الأحد.

- في طاجيكستان، طُعن شاب كان يرتدي زي الأب فروست (سانتا كلوز) حتى الموت أثناء زيارة أقاربه وتقديم الهدايا لهم.

- في ماليزيا، كان على كهنة الرعية وقادة شباب الكنيسة الحصول على تصاريح الترانيم الدينية، مما يتطلب منهم تقديم أسمائهم كاملة وأرقام هوياتهم في مراكز الشرطة.

- في إندونيسيا، كسر "مخربون" رأس تمثال مريم العذراء.

أُحرقت كنيسة قبطية من الداخل عام 2013 في محافظة المنيا بمصر. |

الرسالة واضحة: "أيها المسيحيون، لستم موضع ترحيب. ارحلوا."

واستجاب المسيحيون من خلال الخروج بسرعة من الشرق الأوسط، لدرجة أن الإيمان يموت في مهده. وفي تركيا، بلغ عدد السكان المسيحيين 2 مليون نسمة في عام 1920، ولكن أعدادهم بالآلاف الآن. وفي العراق، وجدت منظمة التضامن المسيحي الدولية في عام 2007 أن ما يقرب من نصف مليون مسيحي كانوا يعيشون في عام 2003 قد فروا من البلاد. ونفَذ مجلس الإغاثة المسيحي العراقي: حملة "نحن على شفا الانقراض". [3] ففي سوريا، مثّل المسيحيون حوالي ثلث السكان في بداية القرن الماضي، لكنهم اليوم يمثلون أقل من 10 في المئة. وفي لبنان، انخفض العدد من حوالي 55 في المئة قبل 70 عاماً إلى أقل من 30 في المئة اليوم. فالأقباط يتقلصون بشكلٍ غير مسبوق من قبل في تاريخهم الطويل.

في الأراضي المقدسة، شكَّل المسيحيون 10 في المائة من السكان إبان الحكم العثماني؛ وتراجع الرقم الآن إلى حوالي 2 في المئة. وكانت مدن بيت لحم والناصرة من أكثر المدن التي تتمتع بأغلبية مسيحية منذ ما يقرب من ألفي عام، لكنها الآن بلدان ذات أغلبية مسلمة. وفي القدس، تجاوز عدد المسيحيين عدد المسلمين في عام 1922; ولكن اليوم نسبة المسيحيين في القدس 2 في المائة فقط. وعلى الرغم من هذه الهجرة، يشير خالد أبو طعيمة وهو صحفي مسلم فلسطيني إلى أن "إسرائيل تظل المكان الوحيد في الشرق الأوسط الذي يشعر فيه المسيحيين العرب بالحماية والسلامة."[4]

تذكر صحيفة وول ستريت جورنال اليوم أن "المزيد من المسيحيين العرب يعيشون خارج الشرق الأوسط أكثر ممن يعيشون في المنطقة. ويعيش نحو 20 مليون بالخارج مقارنةً بعدد 15 مليون من المسيحيين العرب لا زالوا يعيشون في الشرق الأوسط، وفقاً لتقارير من ثلاث جمعيات خيرية مسيحية وجامعة شرق لندن." نقلاً عن صمويل تادروس من معهد هدسون، تبين أن عدد الكنائس القبطية في الولايات المتحدة قفز من 2 في عام 1971 إلى 252 كنيسة في عام 2017.

يتعامل المسيحيون الشرقيون مع هذه الأزمة بطرق مختلفة. سأستعرض ثلاثةً منهم.

البطريرك غريغوريوس الثالث لحام بطريرك أنطاكية (المولود عام 1933). |

الكاثوليك الملكيين (الذين يعيشون في لبنان وسوريا بشكل أساسي) حاولوا تجنب المتاعب من خلال إخبار المسلمين ما يريدون سماعه بالضبط. وقال البطريرك غريغوريوس الثالث اللحام من أنطاكية في عبارته المشهورة في عام 2005:

نحن كنيسة الإسلام. ... الإسلام هو محيطنا، السياق الذي نعيش فيه والذي نرتبط به تاريخياً. ... نحن نفهم الإسلام من الداخل. عندما أسمع آيةً من القرآن، فهي ليست بالشيء الغريب بالنسبة لي. إنها تعبير عن الحضارة التي أنتمي إليها.[5]

غريغوريوس ألقى باللائمة بشأن الحركة الإسلاموية على الغرب: "إن الأصولية مرض يصعب السيطرة عليه ويترسخ بسبب خواء الحداثة الغربية".[6] وبنفس الروح، يلقي غريغوريوس في 2010 باللوم على إسرائيل بسبب الهجمات الجهادية على المسيحيين الشرقيين قائلاً: العنف

لا علاقة له بالإسلام ... ولكنه في الواقع مؤامرة تخطط لها الصهيونية وبعض المسيحيين من ذوي التوجهات الصهيونية، بهدف تقويض الإسلام وإعطاء صورة سيئة عنه. ... إنها مؤامرة أيضاً ضد العرب ... لحرمانهم من حقوقهم ولا سيما حقوق الفلسطينيين. [7]

وأضاف في عام 2011 أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو السبب "الوحيد" لهجرة المسيحيين الشرقيين من الشرق الأوسط، وهذا ما يجعلهم يواجهون "الانقراض الديموجرافي".[8]

وكان نهج غريغوري بمثابة: أيها المسلمون، من فضلكم لا تؤذونا; سوف نقول ما تريدون. ليس لدينا هوية خاصة بنا. نحن، في الحقيقة، نوع من المُسلمين إنه توسُل كامل من أهل الذمة لعصر ما بعد أهل الذمة.

"لبنان الصغيرة" تمثلها تقريباً المنطقة باللون الأصفر. |

قدَّم المارونيون تاريخياً التناقض الأكثر دراماتيكية لهذا التشويه الذاتي. حيث مثلوا المجتمع المسيحي الأكثر حزماً وحريةً في الشرق الأوسط. لأسباب لاهوتية (الكنيسة الكاثوليكية) وأسباب جغرافية (الجبال)، وبفضل تسليحهم واستقلاليتهم، نجحوا في إبعاد الحكام المسلمين عنهم.

في عام 1926، استحدثوا بشكل فريد قوةً إمبراطوريةً جديدةً هي، فرنسا، لخلق دولة لبنان لأجلهم. لكن الموارنة كانوا جشعين: فبدلاً من قبول "لبنان الصغيرة" حيث يشكلون والمسيحيون الآخرون 80 في المائة من السكان، طالبوا وفازوا ب "لبنان الكبيرة"، حيث شكلوا أقل من 40 في المائة من السكان. وبعد 50 عاماً، وفي عام 1976، دفع الموارنة ثمن هذا التجاوز، عندما شن المسلمون حرباً أهليةً استمرت 15 عاماً وكُسرت السلطة المارونية.

واستجاب الموارنة من خلال الانقلاب على بعضهم البعض. وفي حين ظل بعضهم متحدياً، أصبح الفصيل الأكثر أهميةً أقرب إلى الملكيين. وقف العماد السابق ميشيل عون في عام 1991 أمام السوريين; لكنه اليوم يتملق حزب الله ويخدم الجهاد. ويقول لي سميث:

كان الموارنة دائماً يميزون أنفسهم كأكثر الطوائف استقلالاً عن الطائفية. لكن الخوف والاستياء والرؤية السياسية القاصرة دفعتهم اليوم إلى التماس الحماية والرعاية من عناصر الشرق الأوسط الأكثر خطورة ورجعية: سوريا وإيران وحزب الله[9].

وباختصار، تحوّل الموارنة من كونهم مسيحيين أحرار إلى أهل ذمة بشكل جزئي.

منذ الفتح الإسلامي لمصر منذ ما يقرب من أربعة عشر قرنا، اتبع الأقباط المصريون طريقاً يتعارض مع مسار المارونيين. وكانت جغرافيتهم (السهول) وتاريخهم (الحكومة المركزية القوية) ومجتمعهم (الذي يتخلله المسلمون) عوامل غير مؤاتية للسلطة المستقلة، مما أجبر الأقباط على الانحناء والخضوع. وانتعش الأقباط بعد قبولهم وضع أهل الذمة تماماً وصمدوا أمام محاولات الأسلمة بشكل أكثر نجاحاً من معظم المسيحيين الآخرين في الشرق الأوسط، وهو ما تثبته أعدادهم الكبيرة نسبياً.

كان بطرس غالي رئيس وزراء مصر في الفترة من 1908 إلى 1910. |

وأتاحت هذه الحقبة الاستعمارية دوراً أكبر للأقباط تولوه بسهولة، كما رمز إلى ذلك جد الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي الذي شغل منصب رئيس وزراء مصر في الفترة من 1908 إلى 1910. وتلاشى هذا التدخل في السلطة مع رحيل البريطانيين في العقد الخامس من القرن العشرين.

ومنذ عام 1980، حدث تطوران متوازيان. فمن ناحية، استهدف الإسلاميين الأقباط بشكل ممنهج، وشاركوا في أشكال مختلفة من القسر والعنف ضدهم، بتحريض من الحكومة المصرية. والتي تضع في أولويتها العليا الحفاظ على علاقات جيدة مع الإسلاميين بدلاً من حماية الأقليات المسيحية. وأصبح المسيحيون كرة القدم السياسية، فعلى سبيل المثال، لعب حسني مبارك دوراً مزدوجاً، متظاهراً بأنه حامي الأقباط بينما كان أي شيء غير ذلك.

من ناحية أخرى، وبعد قرون من الصمت القريب، وجد الأقباط صوتهم الجماعي. وانتظموا للدفاع عن أنفسهم، وأصبحوا صاخبين في التعبير عن محنتهم، وقادوا الاحتجاجات عندما زار أحد رؤساء مصر واشنطن. وعلى الرغم من اعتياد السكون لفترة طويلة، أصبح الأقباط أنفسهم المارونيون الجدد.

على الرغم من هذه الأساليب المتباينة من المواجهة - أهل الذمة والقوة - إلا أن المستقبل العام للمسيحية في الشرق الأوسط يبدو قاتماً. حيث أفسح قبول وضع أهل الذمة الطريق لتحسينات عابرة متبوعةً بعقلية التطهير العرقي.

ربما يسمع المرء الكثير عن الكراهية والخوف من الإسلام، وهو ما يطلق عليه الآن "الإسلاموفوبيا". إلا أن أيان هيرسي علي، المسلم والبرلماني الهولندي السابق، يرى أن المشكلة الحقيقية هي شيء آخر تماماً: كريستوفوبيا (الخوف من المسيحية).

التقييم العقلاني للأحداث والاتجاهات الأخيرة يؤدي إلى استنتاج مفاده أن حجم وشدة الخوف من الإسلام يتضاءل بالمقارنة مع كراهية المسيحية والتي تجوب الكرة الأرضية من أحد أطرافها إلى الأخر من خلال الدول ذات الأغلبية المسلمة. ويجب أن تتوقف مؤامرة الصمت التي تحيط بهذا التعبير العنيف عن التعصب الديني. ليس هناك أهم من أن مصير المسيحية - وجميع الأقليات الدينية [بين المسلمين] في نهاية المطاف - على المحك. [10]

يُعد التطهير العرقي لليهود والمسيحيين مُجتمعين علامة نهاية الحقبة. حيث يتراجع التعدد الجذاب في حياة الشرق الأوسط إلى حد الرتابة والجمود لصالح دين واحد وحفنة من الأقليات المحاصرة. وتعاني المنطقة بأسرها، وليس الأقليات وحدها من هذا الاتجاه.

ما الذي يمكن أن يفعله الغربيون - وخاصة منظمة التضامن المسيحي الدولي - بشأن هذه المشكلة؟

لا يوجد سوى خياران: حماية غير المسلمين - المسيحيين وغيرهم - لمواصلة العيش في بلدان ذات أغلبية مسلمة أو مساعدتهم على المغادرة والتخلي عن أوطانهم التاريخية.

الخيار الأول هو المفضل بوضوح؛ فالمسيحيين لهم حق غير قابل للتصرف في البقاء في مكانهم. ولكن كيف يساعدهم الغربيين على تحقيق ذلك؟ يتطلب هذا كل من الإرادة من جانبهم ورغبة المسلمين في التغيير. ولكن لا يبدو أن أياً من الخيارين على الأقل يُعد احتمالاً واقعياً. وخاصةً عندما تكون حقوق الإنسان الخاصة بالآخرين على المحك، فالحكومات الديمقراطية وحدها لا تستطيع ببساطة اتخاذ القرارات؛ لكنها تحتاج إلى دعم شعبي. وفي الوقت الحاضر يبدو أن الغربيين غير راغبين في اتخاذ الخطوات المطلوبة - مثل الضغط الاقتصادي والعسكري - لضمان بقاء مكان المسيحية في الشرق الأوسط.

يُبرز ذلك البديل الأقل جاذبية: مساعدة المسيحيين على المغادرة ثم فتح الأبواب للسماح لهم بالدخول. والهجرة تجربة مؤلمة بطبيعتها والديمقراطيات ستواجه صعوبة في صياغة السياسات لإعطاء الأولوية لأتباع بعض الديانات. وعلى الرغم من هذه السلبيات وغيرها، فإن الهجرة تعد خياراً حقيقياً، تُتخذ إجراءات بشأنه يومياً.

وهكذا، يختفي المسيحيون في الشرق الأوسط، بشكل مأساوي أمام أعيننا من أوطانهم القديمة.